...Suite Champagne

Les

achats de jus "sur le pressoir" par les Maisons

Toute la comptabilité de cette opération s’effectue

en marcs de 4 000 kg de raisin et en pièces de 205 litres.

Pour assurer ¾ de son approvisionnement en jus en plus du 1/4 produit

dans ses propres domaines, le négoce achète environ 50%

de la production des viticulteurs, soit environ 450 000 pièces

dont :

-

45 000 pièces dans les crus de blancs ;

-

75 000 pièces dans les crus de “noirs” (Montagne de Reims) ;

-

150 000 pièces dans le reste de la Marne ;

-

20 000 pièces dans l’Aisne ;

-

125 000 pièces dans l’Aube.

Prix

du kilogramme de raisin champenois

Antérieurement à 1989, le prix du raisin était

"administré" par le commissaire du gouvernement (le

préfet), à travers sa tutelle sur le Comité interprofessionnel

du vin de Chamapgne (CIVC).

Depuis 1989, le prix du kg de raisin champenois est soit-disant "sorti"

de cette réglementation administrée et homologuée

par la préfecture de la Marne. La “libéralisation des

prix” laisse théoriquement la liberté à chacune

des parties de fixer son prix... , après accord des syndicats

viticoles et des maisons de champagne.!!!

Exemple d'une commune classée 100%

Les constantes économiques amènent à fixer le prix

du kg de chardonnay ou de pinot noir issu d’une commune classée

à 100%, en fonction du prix moyen de la bouteille de champagne

au départ des Caves des négociants (H.T., sans frais de

port, et sans commission) constaté au cours de la période

du 1er janvier au 30 juin précédent la vendange, par exemple

60 FHT.

Le prix de base du kg est ainsi de 34% de ce prix = 20.40 F ;

auquel s’ajoutent des primes de “conjoncture” interne (fonction du volume

et qualité de la récolte) et externe (marchés intérieur

et export), et prime au pinot noir et au chardonnay selon l'intérêt

stratégique du négoce d’accéder à cette

matière première rare, et prime “commerciale” (fidélisation

des apports d’un viticulteur à un négociant, etc).

Etablissement du

prix du kilo de Pinot noir

Exemple

|

Prix de base= prix HT moyen départ cave des maisons pendant 6 mois |

Pour une des 17 communes Grand

cru = |

Pour une des 50 communes Premier cru = classées de 90 à 99% |

Pour les autres 224 communes

= |

|

Par exemple 60 FHT |

= Prix de base x 34% = 20,40 FHT Total "Pinot noir 100%"= |

= Total "Pinot noir 100%" x coeff.

de classement de la commune. |

= Total "Pinot noir 100%" x coeff.

de classement de la commune. |

|

Prix du kilo de Pinot noir |

26,40 FHT |

23,08 FHT |

18,44 FHT |

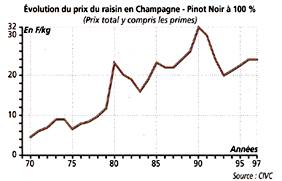

Selon la conjoncture le prix du kg de pinot 100% a varié comme suit depuis 1970

Dans les autres zones, non classées

à 100%, le prix du kg s’obtient par la multiplication de ce prix

100 % par le coefficient de classement de la commune, en ayant

soustrait quelques primes qui ne se justifient pas.

Le prix du pinot meunier est toujours inférieur à celui

des pinot et chardonnay, parce qu'il est reconnu comme de moins bonne

qualité, et qu'il est très abondant. Voir

superficies.

Du riffifi en 2000 dans la Champagne !

Tout ce qui est décrit

ci-dessus peut paraître comme de la rhétorique de salon comparée

à la réalité. Au cours de l'assemblée générale

de l'Association de Viticulteurs de Champagne du 24 novembre 2000

à Epernay, Yves BENARD, Président de l'Union des Maisons

de Champagne et Philippe FENEUIL, Président du Syndicat Général

des Vignerons ont publiquement dénoncé les dangers qui

planent au-dessus de la Champagne en raison de ses pratiques particulières

dans la période d'euphorie 1999, 2000 : Echelle des crus bafouée,

primes à deux chiffres faisant perdre toute valeur au prix indicatif,

rupture brutale entre opérateurs, recul des engagements de vente

de raisins, priorité aux spéculateurs, contrats non transmis

au CIVC...

Les répercussions de cette "folie" collective sont déjà perçues dans le déclenchement d'une forte crise de mévente (voir graphique des ventes de Champagne).

Une très grande échelle

du prix des bouteilles de Champagne

Il n'y a pas besoin d'avoir

"fait les grandes écoles" pour comprendre la multiplicité

des prix de revient de chaque litre de jus s'écoulant d'un marc

champenois qui dépend de 4 facteurs :

Ainsi se constitue le prix de base d'une bouteille de champagne auquel s'ajouteront globalement, les frais financiers pendant la durée de stockage sur lattes, et les frais proportionnels de gestion et de marketing de la marque.

|

La bouteille la plus chère sur le linéaire |

La bouteille la moins chère sur le linéaire |

|

Assemblage à très forte proportion (voir exclusivité mono-, ou bi-cépages) pinot noir et chardonnay venant de grand cru |

|

|

Utilisation uniquement de cuvées de pressurage |

|

|

Durée de stockage "sur lattes" allant jusqu'à 7 ou 8 ans |

|

|

Frais de gestion d'une "grande marque" |

|

|

Frais de prestige d'une grande marque |

|

|

Assemblage à très forte proportion (voir exclusivité mono-, ou bi-cépages) pinot meunier et chardonnay venant de communes à faible coefficient (80%), sans aucune prime |

|

|

Utilisation uniquement de 1ère taille de pressurage |

|

|

Durée de stockage "sur lattes"

réglementairement respectée au minimum |

|

|

Peu de frais de gestion. |

|

|

Pas de frais de prestige Tous les items de la bouteille réduits au strict minimum |

|

|

Noel 2000 / Leclerc Poitiers Dom Perignon 1993 = 480 FF / Moet et Chandon |

Noel 2000 / Leclerc Poitiers Carte verte Veuve de Muzan = 55 FF / CODEVI / CM-AY. |

Les "bulles" de ces

deux bouteilles sont elles différentes ?

C'est au cours de toutes les opérations d'obtention de la

bouteille que des différences significatives seront apparues.

Les

opérations de vinification

La Champagne est probablement

la région viticole dans laquelle les soins les plus élaborés

sont apportés aux vinifications, pour obtenir des “vins clairs”

de faible degré alcoolique (10,5 à 11°GL), avec généralement

une chaptalisation qui a compensé des défaillances de

maturité...

Dans une petite exploitation, le choix se réduit à assembler tous les vins clairs d’un monocépage, ou de deux ou trois cépages venant de différentes parcelles en différentes zones. La variation qualitative sera fluctuante au gré des qualités de la matière première de chaque année, et au gré des pratiques oenologiques aléatoires.

|

Les assemblages définitifs

des différentes cuvées sont déterminés

par la dégustation de toutes ces cuves, pour répondre

à une règle intangible : sous n’importe quelle

latitude, une bouteille de BRUT sans année de cette société

doit être très ressemblante à celle qu’un

voyageur international peut avoir consommé la veille à

10 000 km de là...

|

|

La particularité des talents de professionnels qui réalisent les assemblages est qu’ils travaillent sur des vins jeunes, de relativement faible degré (10,5 à 11,5°GL) aux caractères arômatiques spécifiques dont il faut projeter les transformations complexes qui se produiront au cours de la champagnisation et par le dosage final :

|

Potentiel des arômes à l’éclatement des bulles

|